長い資料が一瞬で数分の動画に…NotebookLMの新機能で情報共有が変わる!

ビジネスジャーナルで取材を受けた記事が公開されました。

長い資料が一瞬で数分の動画に…NotebookLMの新機能で情報共有が変わる!

以下、原文です。

—-Video Overviewsとは、どのようなことが実現できる機能なのか。

NotebookLMにアップロードした資料をもとに、AIが自動で「解説動画」を作ってくれる機能です。単なる要約ではなく、スライドに整理し、日本語ナレーションを加えて、見て理解できる形式に変換してくれるものと考えればよいでしょう。文章で読むと時間がかかる長いレポートや複雑な資料でも、数分の動画にまとめて視覚と聴覚で理解できるのが大きな特長です。

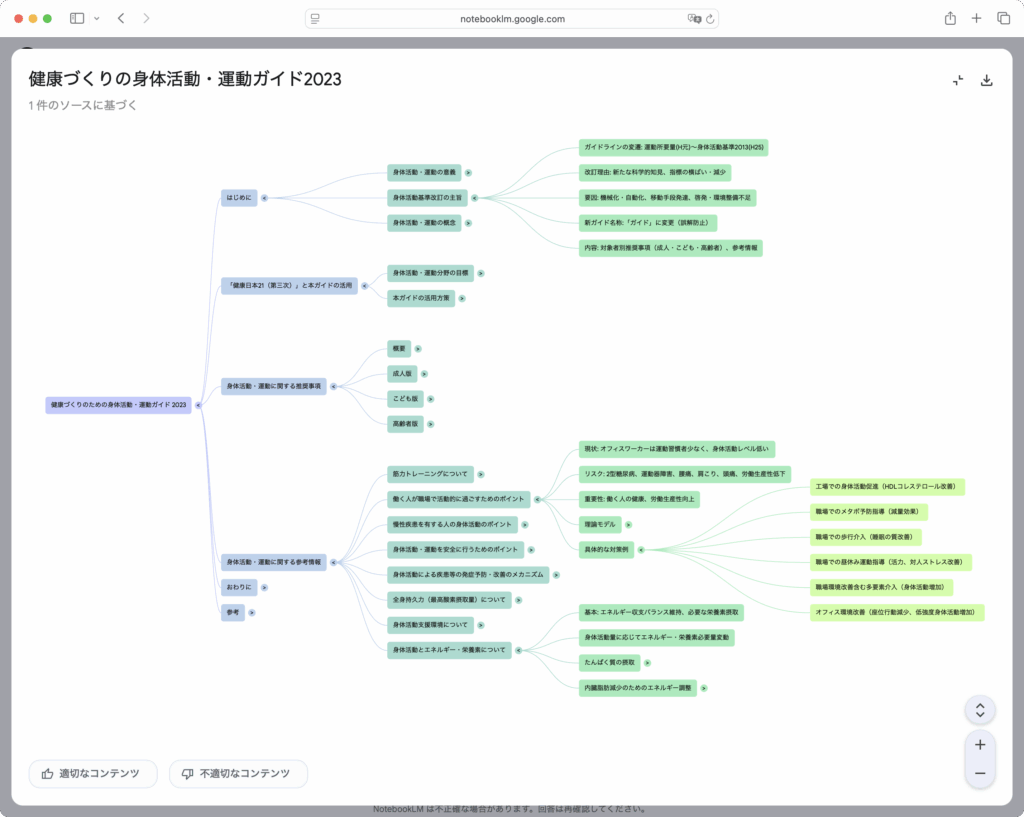

さらに動画だけではなく、音声だけの解説やマインドマップといった別のアウトプットも生成できます。読む・聴く・全体構造で把握するという複数のアプローチが選べるため、従来のAI要約よりも学習や業務での使い道が広がっていると感じます。

—-実際に使っていただき、その操作性や成果物のクオリティーへの評価・感想

操作は非常にシンプルで、資料をまとめておくノートブックを作ってPDFをアップロードし、「Sutudio」で「動画解説」をクリックするだけです。今回、実際に厚労省の約40ページのPDFを使って試したところ、生成には10分ほどかかり、結果は8分程度の解説動画ができあがりました。

驚いたのは、資料の頭から順番にスライドが作られているのではなく、冒頭で「つかみ」を入れ、その後で重点的に理解してほしい部分を掘り下げていたことです。まるで人間が「ここを押さえておけば大丈夫」と意識して組み立てたような流れで、非常に自然に感じました。

ナレーションも想像以上に自然で、まるで経験豊富なプレゼンターがフランクに話しかけてくるような印象でした。従来の合成音声にありがちな単調さがなく、抑揚や間の取り方も適切で、聞きやすさが際立っていました。

もちろん場面によっては、もう少しフォーマルなトーンが望ましいケースもあるでしょう。しかし一般的なイントロや解説の用途では、このフランクさがむしろプラスに働くと思います。外注でナレーターに依頼しても、聞き手に伝わりやすいトーンを心がけるのが普通ですから、AIがそこに近づいているのは大きな進化だと感じます。

—-解説動画のニーズは高いと言われていますが、実際にどんな用途やシーンで有効だと思いますか?

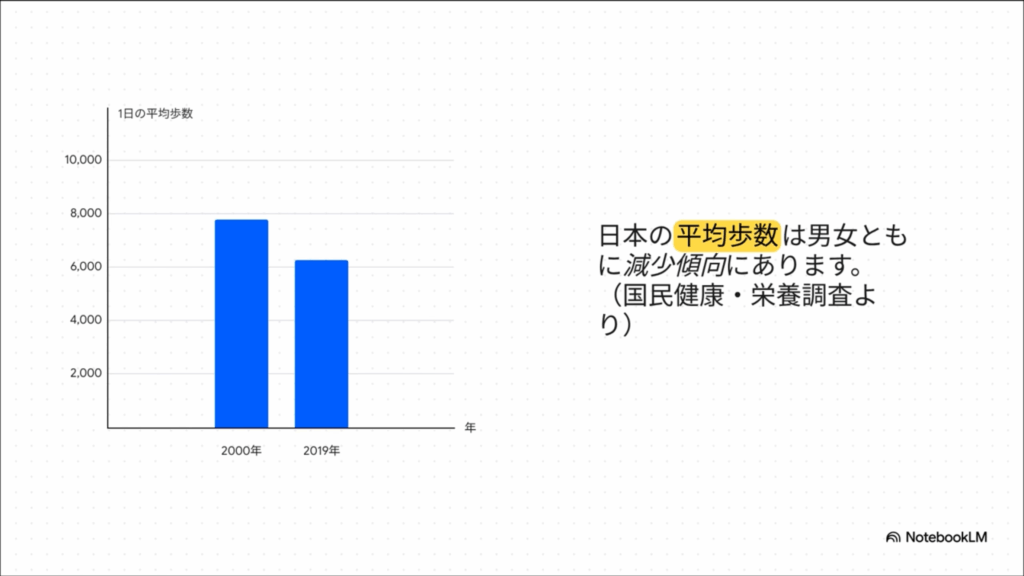

教育分野では、講義ノートを解説動画にして学生が授業前に概要をつかむといった使い方が考えられます。ビジネスでは、長い会議資料や調査レポートを短い動画にまとめてチームに共有できるので、会議の効率化に直結します。また、行政や医療の分野では、膨大なガイドラインや健康指針を市民に分かりやすく伝える手段としても有効です。

今回は、読んだことのない資料の内容を効率よく理解するため、という用途を想定して使ってみましたが、資料の中で重点的に解説してほしい部分を指定することもできます。自分がプレゼンテーションをする際に使う「お手本付きシナリオ」として利用する方法もあるでしょう。

さらに、同じ資料から動画だけでなく音声解説やマインドマップも作れるので、場面に応じて「映像で直感的に」「音声で移動中に」「マインドマップで俯瞰的に」と使い分けられます。従来は外部業者に頼まないと難しかった複数の表現形式を、短時間で内製できるのは大きな変化です。

「外注で数週間かかっていた解説コンテンツを、社内でその日のうちに動画・音声・マインドマップといった多様な形で生成できる新しい知識共有ツール」と言えるでしょう。スピードとコスト削減はもちろん、理解の入り口を複数提供できる点で非常に画期的です。

今後はナレーションのトーンやスライドデザインの選択肢が増えれば、さらに幅広いシーンで活用されるでしょう。現時点でも教育、ビジネス、公共の場で実用的なレベルにあり、情報の伝え方を根本から変えるポテンシャルを感じました。